아트 카메오 - 영화에서 튀어나온 그림 이야기

5. <기생충>, 미니멀리즘 건축과 바스키아

건축은 미술의 한 영역이지만 진입하기가 쉽지 않다. 가우디의 건축에 매료되거나 노트르담 대성당 앞에서 얼이 빠질 수는 있지만 건축은 늘 그 이상을 담고 있다. 그것은 어떤 ‘미적 대상’을 넘어서서 삶(또는 더 포괄적인 인간의 생활)을 감싸는 공간의 창출이기에 실재로 그 공간에서 호흡하며 공간이 주는 아우라를 체감하기 전에는 쉽사리 건축에 대해 평가하거나 언급하는 것이 주제넘게 느껴진다.

<기생충>에는 두 개의 분할된 공간이 나온다. 하나는 ‘냄새’가 짙게 배어있는 익숙한 밑바닥 반지하이고, 다른 하나는 햇살이 늘 감싸주는 저 위의 이질적인 부르주아의 우아하고 풍요로운 주거 공간이 그것이다. (물론 어떤 이들에겐 익숙함과 이질적임이 정반대일 수도 있겠지만 말이다.) 그런데 <기생충>의 저택은 한국 드라마에서 흔히 볼 수 있는 그저 화려하기만 할 뿐 정체성 없고 졸부적 천박함이 줄줄 흐르는 집들과는 많이 다르다는 것을 누구나 느낄 수가 있다. 그도 그럴 것이 (실제로는 세트장 촬영이었지만) 영화 속에서 그 저택은 저명한 건축가의 심혈을 기울인 건축물로 등장하기 때문이다. 그 공간은 단순한 부잣집 그 이상이다.

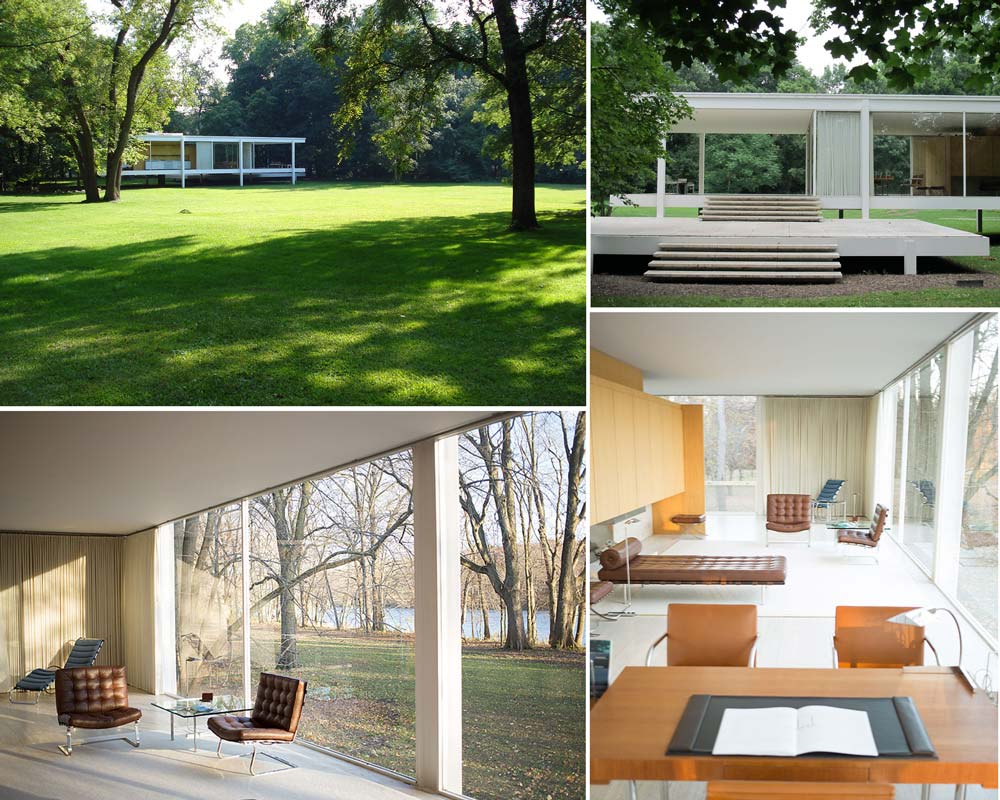

특히 그 거실, 거대하지만 단순한 소파, 길게 늘어진 직사각형의 굴곡 없는 목재 테이블, 깔끔한 벽면. 그리고 정원으로 바로 통하게 만든 통유리가 태양빛을 환하게 머금고 있을 때 어떤 유명한 건축물이 기시감처럼 스쳐 지나갔다. 20세기를 대표하는 건축가의 한 명인 루드비히 미스 반데어로에의 대표작 중 하나인 미니멀리즘 건축물 ‘판스워스 하우스’가 그것이다. 불필요한 장식적 요소를 모두 제거한 채 통유리와 밋밋한 벽면으로 여유로운 공간을 강조한 판스워스 하우스는 복잡한 도시생활에서 과민해진 영혼의 균형을 잡아주는 공간으로 알려져 있다. 보통 사람에겐 그저 휑뎅그렁하게만 느껴질 수도 있지만 말이다.

영화 <기생충>의 주요 무대인 거실과 정원의 모습

루드비히 미스 반데어로에의 대표작 <판스워스 하우스> 전경

<기생충>에서 이러한 미니멀리즘 건축을 끌어들인 이유는 아마도 비슷한 비중을 가진 여러 명의 등장인물들이 펼쳐나가는 스토리의 복잡성을 단순명료한 공간을 통해 중화시켜 균형을 잡아주려는 것으로 생각된다. 그런데 <기생충>에서 막상 이 공간을 몸으로 향유할 수 있는 사람은 누구일까? 그들 부르주아는 아니다. 그들은 단지 비싸기 때문에 또는 유명세가 있어서 그 주거공간을 선택했을 뿐이다. 그들에게 그 널찍한 거실은 섹스의 공간으로 활용된다. 그렇다면 냄새나는 기생충들에게는? 두말할 필요도 없다. 그들에겐 그저 널널한 술판에 적합할 뿐이다. 영화에는 두 번째 부류의 기생충이 나오는데 그들은 유일하게 그 거실을 본래의 목적에 맞게 공간을 향유하기를 꿈꾼다. 오래전부터 숙주에 붙어살던 이 기생충은 어떤 존재일까?

여기서 이야기를 돌려 바스키아로 넘어가도록 하자. 장 미셸 바스키아는 지하철 낙서화가로 시작하여 천재적 재능을 인정받고 ‘흑인 피카소’라는 별칭까지 얻었으나 마약과용으로 28살에 생을 마감한 미국의 그라피티 아티스트이다. 영화에서 바스키아가 호출된 이유는 물론 그 어린 아들 때문이다. 천재가 아니라 모든 것이 그런 척하는 ‘설정’이라지만 분명 정신적 트라우마를 가진 것이 분명한 아들의 그림은 그 넓은 저택에서 벽면에 걸린 유일한 미술작품이기도 하다.

유심히 귀 기울인 관객은 저택의 안주인이 자신의 아들 작품에 대해 언급하면서 바스키아를 슬쩍 끌어온 것을 기억할 것이다. 그도 그럴 것이 실제 아들의 그림은 범상치가 않고 언뜻 바스키아를 떠올리게 만드는 것도 사실이다. 아마도 영화 촬영을 위해 어느 미술인에게 의뢰했을 이 작품은 바스키아의 작품과 비교하면 너무 통합적이고 구성적이며 게다가 색채가 강렬한 효과를 주기만할 뿐 그 이상의 의미를 함축하지 못한다. 바스키아의 작품은 훨씬 거칠고 분열적이며 예측불허지만 색채는 꼭 필요한 자기 자리를 차지하고 있다.

영화에서 돈은 사람의 구김살을 쫙 펴주는 다리미라며 (대한항공의 조씨 가족과 같은) 전형적인 부르주와가 아니라 모나지 않고 순진하기까지 한 부잣집 가족의 캐릭터 중 유일하게 튀는 인물이 어린 아들이다. 그는 이 영화에서 키를 쥔 캐릭터이다. 그는 유일하게 지하세계를 슬쩍 훔쳐보았고, 그 지하세계의 독특한 냄새를 구분해내며, 유별난 행동으로 피의 난장을 촉발시켰다. 이쯤 되면 천재적이며 신경증적이고 주어진 세상에 적응하기 힘든 캐릭터라는 점에서 바스키아를 호출한 것은 적절하다고 할 수 있다.

‘검은 피카소’라는 별명을 가진 천재화가 장 미셸 바스키아의 작품

<기생충>에서 봉준호 감독은 몇 가지 점에서 기존의 한계를 벗어났다. 너무 뻔한 알레고리여서 그런 인위적인 우화를 접하는 것을 민망스럽게 만들던 그 한계 말이다. 물론 기생충에도 그런 클리셰가 없는 것은 아니다. 쏟아지는 빗물과 함께 하염없이 “밑으로 밑으로” 내려가서 똥물이 역류하는 아래 세상까지 다다르는 시퀀스 같은 것 말이다. 이미 앞서가는 관객에게 굳이 은유의 미끼를 던져줌으로서 오글거리게 만드는 습성 말이다. 또는 알레고리의 구조물 속에 생경한 현실을 날것으로 결합시키는 사족 해설류의 과잉 친절 말이다. 이런 모든 것이 <기생충>에서도 여전히 반복됨에도 불구하고 칸영화제 팜므도르의 자격을 갖추게 만든 것은 캐릭터의 설정과 묘사에 녹아진 치밀함과 “아차!”하게 만드는 반전의 묘미일 것이다.

형사 같지 않은 형사, 의사 같지 않은 의사, 동생의 죽음 앞에서의 웃음, 이런 것을 굳이 말로 알려주지 않아도 될 듯싶지만 혹시나 관객이 감독의 의도를 알아채지 못할까봐 독백으로 친절하게 알려주는 것은 어쩔 수 없는 봉준호 감독의 체질이리라. 어찌되었든 부르주와 같지 않게 단순하고 순진한 캐릭터, 프롤레타리아 같지 않은 영악한 캐릭터가 이 영화의 메인 테마이다. 밑바닥의 삶을 사는 사람들에게 ‘기생충’이란 별칭을 안겨준 것 자체가 웬만한 자신감이 있지 않으면 쉽사리 하기 힘든 일일 터이다. 물론 여기서 ‘대중영화’로서의 한계는 분명하다.(<기생충>은 칸의 황금종려상을 수상한 작품 중 1994년 쿠엔틴 타란티노 감독의 <펄프픽션> 이래 가장 대중적인 영화로 평가받는다.) 그들을 정말로 ‘혐오스러운’ 기생충으로 묘사하기 보다는 관객들에게 그 꿈틀거리는 생명체가 ‘우리편’이라는 안도감을 충분히 제공해준다.

어쩌면 지하생활자로 송강호를 그 밀폐된 장소에 쑤셔 넣기 위해 약간은 억지스러운 설정이랄 수 있는 프롤레타리아가 부르주와의 심장에 칼을 꽂는 장면이 등장하지만 (이건 스토리 전개상 튄다!) 실재로 봉 감독이 심혈을 기울인 것은 밑바닥 삶을 살아가는 두 가족 간의 피 튀기는 생존경쟁이다. 같은 기생충이면서도 화해할 수 없는 대립으로 치닫게 만드는 설정과 구성과 묘사가 이 영화의 가장 귀중한 미덕이요 생명이다.

첫 번째 지하생활자는 남궁 모씨의 훌륭한 미니멀리즘 건축의 대형거실에서 술판이나 섹스가 아닌 문화의 향유를 꿈꾸는 지식인이다. 이들 부부는 아마도 젊어서 운동권 비슷한 삶을 살았을 것으로 보인다. 그렇기에 캐릭터 중 유일하게 정치와 사회 문제에 관심을 가지고 있으며 자신의 현실을 객관화시켜 바라볼 수 있다. 그러나 이들의 분노는 숙주를 향하지 않고 자신들의 안온한 기생의 삶을 침입한 다른 기생충으로 향한다. 이것이 기생충의 운명이다. 기생충은 절대로 숙주를 죽이지 않는다. 천연덕스럽고 영악한 생명력 있는 기생충과 한곳에 숨죽여 잔뜩 웅크리고 살아는 있으나 넋을 놓아버린 기생충 간의 피비린내 나는 쟁투는 얼마나 비극적인가? 한국 사회의 배를 쭉 가르면 그런 기생충들이 비릿하게 엉겨 붙어 싸우고 있는 것이 아닐까?

아트 카메오 6 - <빈>과 ‘휘슬러의 어머니’

아트 카메오 6 - <빈>과 ‘휘슬러의 어머니’

아트 카메오 4 - <폴리테크닉>과 <프란츠>

아트 카메오 4 - <폴리테크닉>과 <프란츠>