꼬마 정읍댁의 정원일기 5 - 정원에 피어난 봄

30여 년 만에 다시 한 종일 공부 덕분인지 탈핵도보순례 여운 때문인지 일곱 시 넘으면 저절로 눈이 떠진다. 어둠이 무서워 얼굴까지 덮고 잔 이불을 살그머니 내리면 하얀 커튼에 햇살이 여린 빛을 투과하고 있다. 이불 속에서 꼼지락대다 간단한 스트레칭을 하고 일어나 커튼을 젖힌다. 기다렸다는 듯 파란 하늘이 짠하고 얼굴을 보이는 날에는 나도 모르게 부지런을 떤다. 한 줌의 햇살도 아까운 양 이부자리를 마당에 널어 말리고 오랜만에 세탁기에 요 매트와 베갯잇을 빤다. 지난달 뒤뜰 손질하다 손목을 다쳐 빨래를 짜지 못한다. 하여 샤워할 때마다 빠는 속옷과 양말 말고는 세탁기의 도움을 청한다. 하긴 여성을 가사노동으로부터 해방시킨 엄청난 공로를 생각한다면 세탁기야말로 친여성적인 물건이긴 하다. 물론 요즘이야 가사노동에 성구분이 없어졌지만 말이다.

세탁기를 돌리는 사이 양파를 잘게 썰고 게맛살을 쪽쪽 찢고 방울토마토 세 알을 사등분하여 현미유에 달달 볶다가 죽염을 살짝 뿌리고 달걀 두 알을 넣고 휘젓는다. 그러면 에그 스크램블이 된다. 르완다에서 공정무역으로 온 드립백 커피를 내리고 나면 오성급 정읍정원 아점(아침 겸 점심식사)이 완성된다. 햇살이 드리운 정원을 바라보며 식재료의 맛을 찬찬히 음미하는데 뭔가 한 가지 아쉽다. 아~ 음악이 없구나. 하지만 박사학위 논문 교정을 봐 준 친우가 곧 CD플레이어 겸 라디오를 선물로 보내줄 것이다. 그럼 완벽한 아침을 맞을 수 있다. (이 글을 쓴 날 아주 작고 이쁜 기계가 도착했다.)

아점을 다 먹자 세탁기가 짧은 음악소리를 낸다. 빨래가 다 됐다는 신호다. 건조대를 마당 수돗가에 내어놓고 색깔과 각을 맞춰 빨래를 넌다. 조로록 널린 빨래와 이불이 바람에 맞춰 한들한들 춤을 춘다.

정원엔 봄 기지개를 켜는 꽃들이 피어나고 있다. 홍매화, 백매화, 노란 민들레, 진보라 크시코스, 앙증맞은 파란꽃무더기, 조만간 목련도 꽃잎이 나올 모양이다. 사랑채 앞마당 풀밭 입구엔 아주 작은 수선화 한 송이가 정원의 무리와 떨어져 피어있다. 행여 그 꽃을 밟을까봐 마당으로 나갈 때마다 조심조심 발밑을 살핀다.

어제는 작은 새 두 마리가 배롱나무에 앉아 찌지비삐 맑게 울더니 오늘은 까치 두 마리가 배롱나무와 잔디에 들렀다 간다. 하얀 나비도 나풀나풀 잔디 위를 날아다닌다.

햇빛바라기인 나는 옷을 껴입고 테라스에 나와 앉았다. 스텐 컵에 믹스커피 한 잔과 노트북, 더는 필요한 게 없다. 어제 왔던 작은 새가 다시 날아와 노래를 불러준다.

어제 요양보호사 국가시험 합격통보를 받았으니 곧 구직활동을 해야겠지만 생활고는 잠시 미뤄두고 이 낭만과 여유를 한껏 즐긴다.

어제 이웃 김포댁이 휴대폰 기능을 물어보러 왔다가 정원에 있는 흰민들레를 캐다가 데쳐서 된장과 고춧가루에 무쳐다 주셨다. 나는 김포댁이 가르쳐준 대로 어린 쑥을 캐어 씻어서 멸치, 다시마, 된장을 넣고 국을 끓여서 먹어보았다. 봄기운이 몸 안에 화르르 퍼졌다.

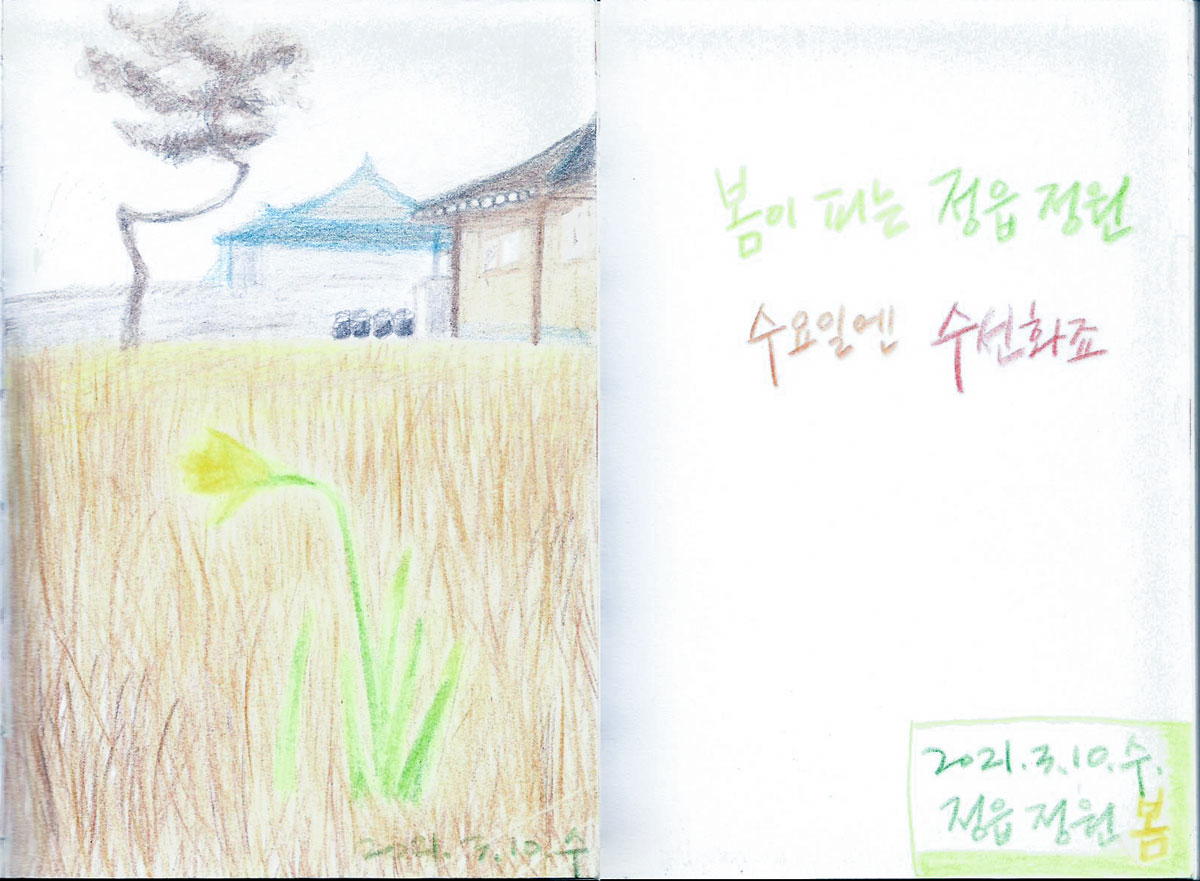

어제 낮에는 집 건물 둘레 식물들을 뽑아 버렸는데, 어떤 식물은 먹고 어떤 식물은 버려야 하니 태어난 곳이 중요하긴 하다. 그건 자신의 선택이 아닌데. 꽃은 이쁨받고 잡초는 미움받으니 그 또한 불공평하다. 그렇게 태어나고 싶어서 난 것도 아니니. 공정과 공평을 좋아하긴 하지만 그래도 잔디밭에 따로 핀 수선화는 함초롬히 예쁘기가 그지없어 색연필로 그렸다. 석 달 만에 다시 그린 그림이다.

저녁이 되자, 음악이 있는 삶이 시작되었다. KBS Classic FM만 흘러나와도 적막한 공간이 포근해진다. 3월이라도 아직 쌀쌀해서 뱅쇼 한 잔 마시고 싶지만 아무리 싸구려라도 혼자 와인 한 병을 끓이는 건 낭비다. 따끈한 결명자차나 마셔야지. 봄이 핀 정읍정원에서 대문 한 번 열지 않고 또 하루가 저문다.

일주일이 채 지나기 전, 그새를 못 참고 담벼락 밑에 끼어 핀 잡초무더기들을 잡아 뽑다가 가뜩이나 안 좋은 손목이 더 아프다. 게다가 가시가 뻣뻣하고 날카로운 잡초를 전정가위로 자르다 고놈이 죽기 직전 발악처럼 왼손가락 두 번째 마디를 가시로 찌르며 쓰러지는 바람에 정맥이 터져 시퍼렇게 부어올랐다.

하지만 다음 날 아침, 정원에 목련이 조선백자처럼 우아하고 단아하게 피어오르자 나는 반짝 기분이 좋아 또 빨래를 널었다. 검정, 진회색, 감청색 옷들과 다 떨어진 하얀 소창 생리대가 바람에 흩날리는 모습을 보며 식탁 앞에 앉아 있는데 라디오에서 베토벤 피아노 협주곡 5번 황제 중 2악장과 3악장이 조성진과 정명훈의 앙상블로 흘러나왔다. 느닷없이 눈물이 고였다. 이 봄을 다시 맞을 수 있을까, 난데없이 시한부 인생처럼 슬픔도 외로움도 아닌 그저 생의 아름다움만이 쌉싸름한 달콤함으로 가슴에 차올랐다. 아마도 남루한 생리대처럼 내 젊음이 저물어가는 소리가 들렸나 보다.

이십일 년 만에 다시 읽은 <자전거 여행>을 쓸 때의 김훈은 지금의 내 나이였다. 더 늙기 전에 아직 무릎 관절이 멀쩡할 때 걸어야겠다. 그리고 자전거를 타야겠다. 봄날 정읍 정원에서 다짐을 해 본다.

꼬마 정읍댁의 정원일기 6 - 빨간 앞치마 지비

꼬마 정읍댁의 정원일기 6 - 빨간 앞치마 지비

꼬마 정읍댁의 정원일기 4 - 최소한으로 살기

꼬마 정읍댁의 정원일기 4 - 최소한으로 살기