햇빛 찬란한 거실에 앉아 음악을 들으면서 커피를 마시다 문득 소스라쳤다. 외출을 못하는 대신에 이만한 공간에서 벽을 가득 메운 책을 바라보며, 나 나름대로 잘 살아왔고 내 인생 그런대로 고맙다고 생각했는 데 이 갑작스러운 소스라침과 허허로움은 도대체 무엇일까? 곰곰이 생각해 보니 아스라한 추억처럼 ‘아하, 그것은 철학 때문이었구나’라는 생각이 들자 긴 한숨과 함께 눈물까지 핑 돌았다. ‘인생이란 무엇인가’, ‘왜 사는가’ 등 끊임없이 이어지는 물음들…. 생각해 보니 나는 철학을 공부하고 싶었다.

고등학교 시절 문학소녀(?) 였던 나는 ‘철학을 공부하고 싶다’고 존경하던 국어 선생님께 말씀드렸다. 그때 선생님은 일초의 망설임도 없이 “너 같은 아이는 철학을 하다가 자살하기 딱 알맞으니까 그런 것 하지 말고 책이나 열심히 읽고 잘 놀기나 해. 내 말 꼭 명심하고 알았지…” 선생님은 진정으로 타이르듯 말씀하셨다. 그때부터 나는 선생님의 말을 믿고 철학을 단념해 버리고 활자와 씨름하는 길로 들어서서 오늘 이 글을 쓰고 있는지도 모르겠다. ‘만약 철학을 했다면 내가 지금 이 세상에 없었을까?’ 하는 생각도 가끔 해보지만 지금 생각하니 알 것 같기도 하고 모르기도 하니까 선생님 말씀 그 자체가 철학적이지 아니었을까 하는 생각도 든다.

살아오면서 그래도 철학에 대한 미련은 버릴 수 없었다. 때때로 가보지 못한, 해보지 못한 그 어스름한 애달픔이 밀려왔다. 오죽했으면 그 어떤 조건도 불문에 부치고 ‘철학과’를 나왔다는 이유 하나만으로 철학적인 대화를 나눌 수 있다고 확신해서 결혼까지 했을까?

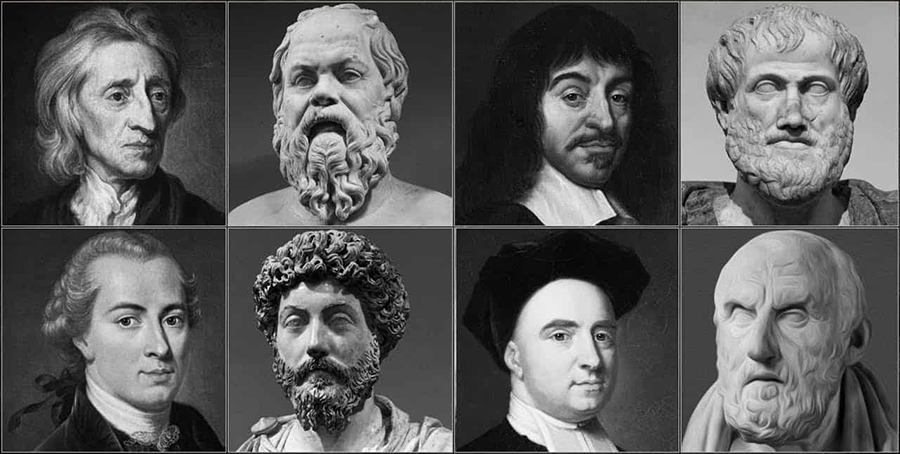

그래서 나는 지금 이 나이가 되어서 철학책을 읽으며 철학자를 깊이 만나보기로 했다. 철학책을 틈틈이 읽기는 했지만 본격적으로 그들의 생애와 사상에 좀 더 가까이 다가가고 싶었다. 고대 철학자부터 시작해서 황제 철학자, 노예 철학자를 불문하고 읽고 또 읽었다. 책갈피마다 인간이 누릴 수 있는 천차만별의 감정이 고스란히 녹아 있었다. 가슴이 요동칠 만큼 몰입해서 자유, 죽음, 불안, 공포, 고통 등등….

우리들 누구나가 맞이해야 할 ‘죽음’에 대해서 낙천주의 철학자인 에피쿠로스는 이렇게 말했다. “모든 불행 중에 가장 끔찍한 불행인 ‘죽음’은 우리에게 아무것도 아니다. 우리가 존재하는 한 죽음은 존재하지 않으며, 죽음이 존재하면 우리는 더 이상 존재하지 않는다.”

비관주의 철학자인 쇼펜하우어는 “인간은 고통 자체보다도 고통에 대한 표상 때문에 고통을 받는다.”

철학자 모두가 좀 더 아름답고 나은 세상을 위해 고독과 병마와 싸우면서 자신을 소진한 생애를 살았다. 이 가을 그들의 이름을 기억하고 싶다. 소크라테스, 마르쿠스 아우렐리우스, 쇼펜하우어, 에픽테토스, 몽테뉴, 에피쿠로스, 니체, 루소, 소로, 스피노자, 플라톤, 아리스토 텔레스, 흄, 칸트, 아우구스티누스, 세네카, 시몬 베유, 세이 쇼나곤, 파스칼 그리고 우리나라의 독보적인 존재인 도올 김용옥…

나는 이들의 책을 읽고 나서 내 마음 한구석에 겹겹이 쌓여있는 가느다란 거미줄들이 한 겹씩 벗겨지는 듯한 기분이 들었다. 마음이 환해지면서 푸른 하늘 아래 버티고 서 있는 듯한 뿌듯함을 느꼈다. 그런 기분 한 켠에는 ‘그래 이 정도면 나도 철학도로 충분하다’는 생각도 들었다. 이 글을 쓰는 이 순간 남은 생애가 너무나 자유롭고 홀가분해, 마치 내가 이 순간만큼은 철학자가 된 묘한 기분에 사로잡힌다.

가까이할 수 없어서 더 사랑할 수밖에 없었던 너 - ‘철학’, 고맙다!!

탐라를 다녀오다

탐라를 다녀오다

그래도 내 딸

그래도 내 딸