지난 칼럼에서 중국의 80년대 개혁에 대해 알아봤다. 계획경제와 시장경제가 병존하는 쌍궤제(dual track) 속에서 부패와 부조리가 만연했었고 그 결과 물가가 폭등하여 결국 89년 천안문 사태의 비극으로 종국을 맞았다는 것이었다. 그러나 중국의 80년대는 역설적으로 노동자들에게 안전한 시기였다. 쌍궤제라는 모호한 제도의 회색지대 속에서 자본주의의 풍파에 직접적으로 노출되지 않았기 때문이다. 90년대는 그렇지 않았다. 제도 개혁이 본격화되고 쌍궤제가 없어지자 대다수 노동자는 구조조정의 폭풍 속에 내던져졌다. 본격적인 루저(loser)가 탄생하기 시작한 것이다. 이번 칼럼에서는 90년대 노동자에 대한 구조조정과 주택분배 중지에 대해 알아본다.

사회주의 사회의 주인공, 노동자

당연한 얘기지만 중국은 사회주의 국가이다. 그래서 나라의 주인이 국민이 아니라 노동자이다. 중국의 헌법은 "중화인민공화국은 노동자 계급이 영도하고, 공농연맹이 기초가 되는 인민민주 전제정치의 사회주의 국가이다"라고 규정한다. 중국의 정체성을 '국민'과 같은 보편적 주체가 아니라 '공업노동자(工人)'라는 특수한 계급에 기초하여 설정한 것이다.

이에 따라 노동자는 사회주의 건설의 주체로서 존중되고 육성됐다. 계획경제 시절에 노동자의 노동은 존중받고, 노동자와 간부 임금 격차는 작고, 노동자의 사회적 지위가 높으며 여공(女工)과 남공(男工) 모두 노동계급의 일원으로서 자부심이 컸고, 여공이 경제적으로 독립 가능했으며 육아의 사회화에 따라 육아와 출산이 경력을 방해하지 않았다. 노동자들은 국가가 배정해준 단위(單位)에서 근무하고 주택을 배정받았으며 의료·교육 혜택을 거의 무상으로 누렸다. 이 시절을 살았던 노년층들은 지금도 그때를 그리워한다. 사회주의 낙원이었다는 것이다.

96년 무렵의 국유기업 구조조정

80년대부터 개혁을 시작했지만, 노동자를 대상으로 한 직접적인 구조조정은 감히 시행하지 못했다. 그런 구조조정 없이도 89년의 저항이 있었는데 만약 직접적인 구조조정을 한다면 더 큰 저항이 있을 수도 있다는 두려움도 있었을 것이다. 그러나 방만한 국유기업을 정리하려면 결국 그에 딸린 노동자도 정리됐어야 했다. 90년대 들어서 이미 수많은 사실상 실업자들이 나타나기 시작했는데 본격적인 구조조정은 96년 무렵부터 시작됐다.

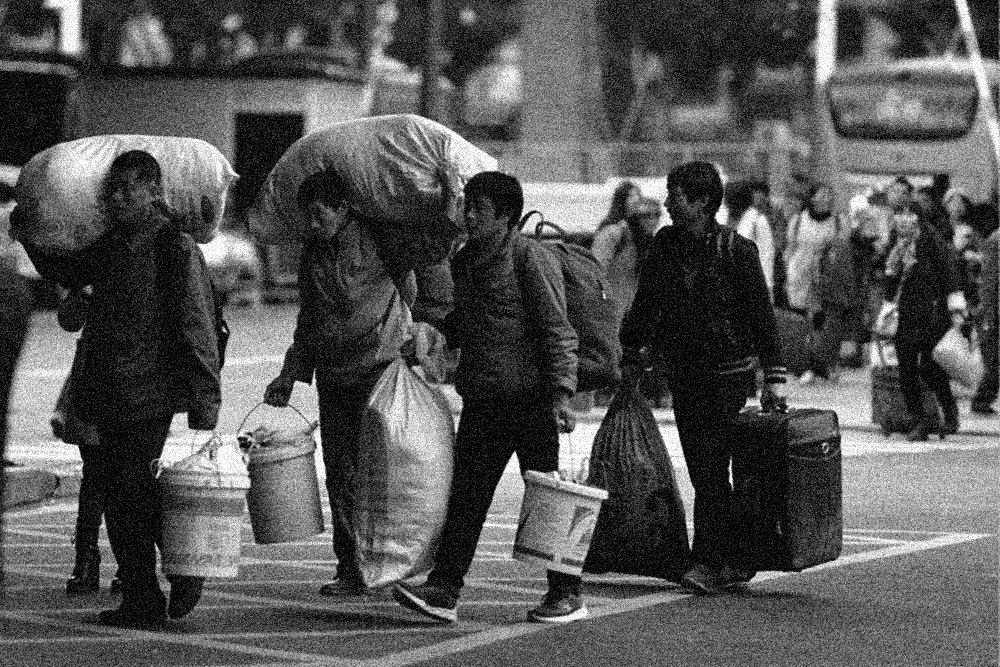

이 구조조정은 수천만 명의 실업자(下崗工人)를 발생시켰다. 이들의 실직이 정확한 해고가 아니라 적(籍)은 두고 일은 없애는 일종의 무급휴직 같은 것이었기에 정확한 규모를 가늠하기 어렵다. 미국의 저명한 중국 경제 전문가 배리 노튼(Barry Naughton, 2020)은 93~03년 사이 5,000만 명의 근로자들이 실직했다고 추산한다. 중국의 경제학자 원톄쥔(2016)은 95~00년 사이 국유부문 취업자가 4,800만 명 감소했다고 추산한다. 사회학자 카롤린 퓌엘(2012)은 동북지역의 실제 실업률이 40% 이상이었다고 기술한다.

실직당한 이들은 어떻게 살아남았을까? 이에 대한 답은 지역과 기업에 따라 매우 다양할 것이다. 배리 노튼은 재취업 센터가 있었고, 여기서 원래 임금의 6%(헤이룽장의 경우)에서 43%(상하이의 경우) 사이의 실직 급여를 지급했다고 소개한다.

조문영(2020)은 동북지역 한 가정의 사례를 소개한다. 이 가정의 모친은 96년 어느 날 2년치 월급(224위안×24)을 받고 굴착기 공장에서 공식 해고됐다. 그 후 그녀는 월 350위안을 받고 가사도우미로 일했는데 월급은 늘었지만, 단위에서 내주던 양로보험을 직접 납부해야 했다. 부친은 90년대 초부터 소속 단위에서 제대로 월급을 받지 못하자(즉 이미 下崗 상태였다) 92년 홍콩계 양말회사에 취업했는데 99년에 거기서도 실직했다. 결국 그는 일용직과 소상공업을 전전했고 과거에 단위가 제공하던 매년 1천 위안의 양로보험 납부는 포기했다. 조문영이 직접적으로 소개하지는 않지만, 이들의 삶이 완전히 붕괴하지 않은 이유는 단위에서 제공하던 주택을 불하받아 이용할 수 있었기 때문일 것이라고 추측된다. 즉 연금은 박탈당하고 소득은 감소했지만, 주거는 유지할 수 있었다.

많은 해고 노동자들이 밀린 임금을 받기 위해 혹은 다른 이유로 집단시위를 벌였다. 동북지역에서 특히 심했다. 2000년대 초에 절정을 이룬 이러한 시위들은 연인원으로 치면 89년 베이징의 것보다 크다. 2000년부터 국가통계국이 공식 발표하는 '집체노동쟁의' 당사자 수는 03년 514,573명으로 정점을 찍은 후 19년 220,174명으로 감소했다. 그러나 이러한 노동쟁의와 시위는 지방에서 산발적으로 해소되거나 진압됐다.

98년 주택분배 중지

노동자에 대한 구조조정과 함께 중국 인민에게 커다란 충격을 준 사건은 주택분배의 중지이다. 식량과 배급표에 대한 분배는 일찍이 유명무실화됐지만 시장이 기능을 잘 발휘한 덕분에 일반 인민들이 느끼는 충격은 크지 않았다. 그러나 집은 달랐다. 나라에서 주던 집을 안 준다고 한 것은 정말 커다란 충격이었다.

98년 직장에서 제공하던 복리방(福利房)이 없어진 것이었다. 그리고 80년대부터 나타나기 시작하여 92년 이후 활성화된 판매용 주택, 즉 상품방(商品房)이 유일한 주택의 형태가 됐다. 그 전에 복리방을 불하받았던 사람들은 적당한 대가를 치르고 그 집을 소유할 수 있었다. 그것을 판매·임대할 수 있는 것은 물론이다.

상품방을 전격 도입한 것은 아시아 외환위기에 따른 경기부양을 위해서였다. 중국의 역사학자 우샤오보어(2014)에 따르면 당시 주룽지(朱鎔基) 경제팀은 수출 부문의 급랭을 내수로 막아야 하며, 그것을 위한 가장 강력한 수단은 부동산이라고 판단했다. 정부가 토지를 수용·제공하고 민간업자가 개발하며 은행이 금융을 제공하는 거대한 부동산 시스템을 가동시키겠다는 것이었다. 그 결과는 성공 이상이었다. 단기적인 경기침체를 방어한 정도가 아니라 장기적인 성장 엔진 하나가 점화된 것이다. 부동산업(7~8%)과 건축업(7~9%)이 GDP에서 차지하는 비중을 고려하면 그 중요성을 실감할 수 있다.

상품방의 전면 도입은 사회주의 후퇴의 가장 극명한 신호였다. 복리방을 불하받았던 98년 전 세대와 그 후 세대는 완전히 다른 세상을 살게 된다. 부동산은 가장 강력한 열망의 대상이 됐고 그것을 가진 자와 못 가진 자 사이에 넘을 수 없는 간극을 만들었다. 보유세와 상속세라는 최소한의 안전장치조차 갖추지 않는 부동산 제도는 중국에서 자본주의의 판도라 상자를 열었다.

연재를 중단하며...

연재를 중단하며...

천안문 사태와 중국의 쌍궤제 80년대

천안문 사태와 중국의 쌍궤제 80년대