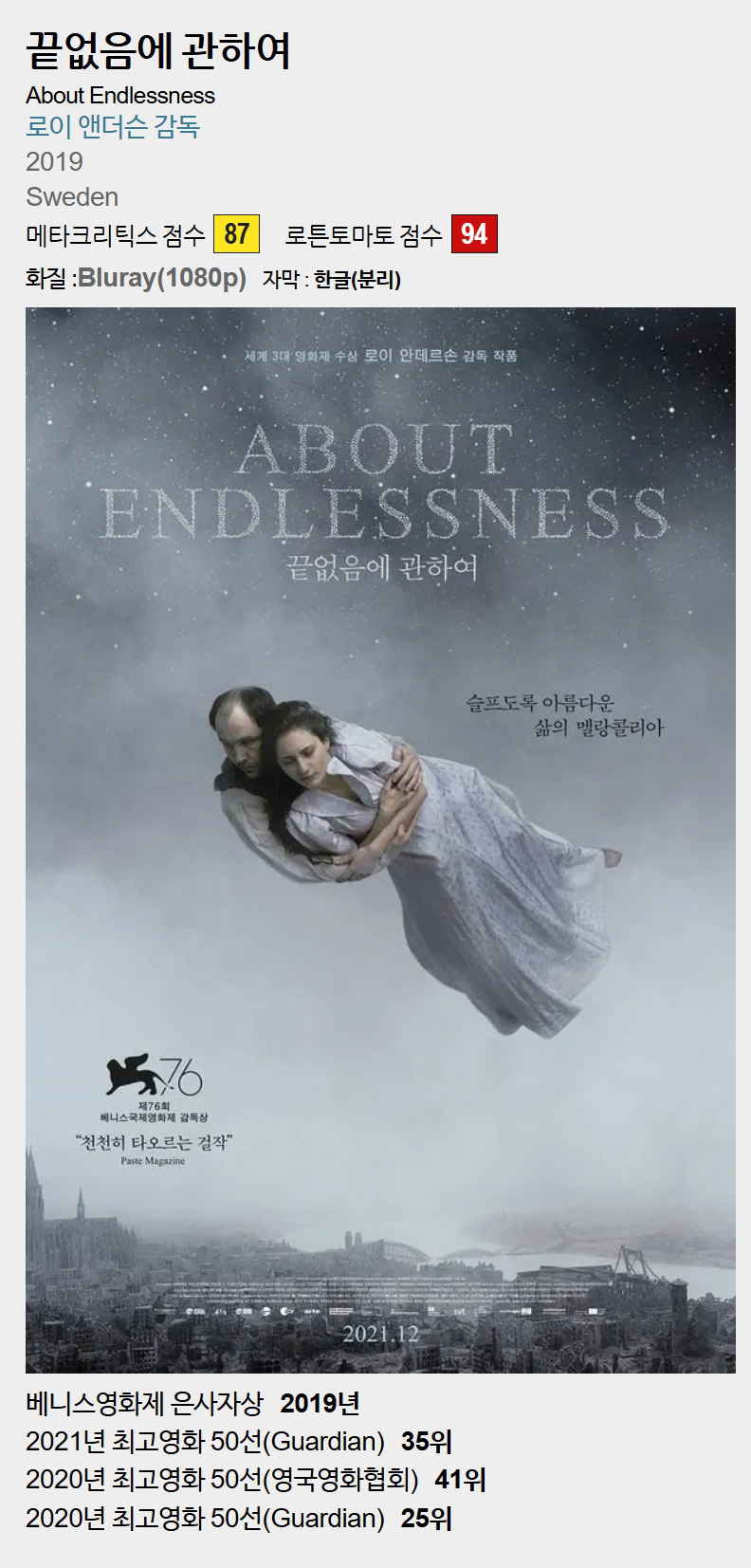

로이 안데르손의 <끝없음에 관하여>

- 탈스토리로 마법에서 벗어나려면

스토리를 기반으로 하는 예술 장르로는 소설, 서사시, 연극, 영화 등이 있다. 이런 장르에서 스토리, 플롯, 스토리텔링, 내러티브 등의 용어를 혼용해서 사용한다. 그러나 이러한 용어들은 나름대로 차별화되는 분명한 의미를 가지고 있다.

영화에서의 경우 '스토리'는 가장 일반적인 개념으로 영화적인 요소가 개입하기 전의 이야기 상태를 말한다. '플롯'의 경우는 주로 감독에 의해 스토리를 기반으로 촬영대본인 콘티가 짜이고 그것에 의해 영화가 구성되는 복합적인 내용물을 말하며 여기에는 공간과 시간, 강조와 축소, 압축과 확장, 반전 등 다양한 영화적 요소들이 사용된다. '내러티브'는 좀 더 포괄적인 개념으로 감독 이외에 촬영진, 편집인, 음악인 등 다양한 전문 영역이 결합되어 좀 더 입체적인 형태로 구성되는 내용을 뜻한다. 그러나 일반적으로 관객은 스토리를 받아들이는 것에 만족한다. 이러한 영화 감상은 마치 <모나리자>를 감상한다고 루브르 박물관에 가서 그림 앞에 서서는 "저건 줄리오 데 메디치의 정부이자 나폴리 공비인 콘스탄차 다발로스를 그렸네." 끝. 하는 것과 동일하다.

그럼에도 우리는 스토리에 현혹되어 그 이상을 보지 못하는 경우가 대부분이다. TV 드라마는 거의 전적으로 스토리에만 의존한다. 그렇기에 쉽고 흥미진진하고 대중적일 수가 있다. 그러나 20세기에 들어 문학에서부터 스토리의 마법을 해체하려는 움직임이 시작되었고, 그것은 영화로 흡수되었으며 포스트모더니즘이 확산되면서 그러한 경향은 더욱 뚜렷해졌다. 물론 예술영화라고 부를 수 있는 영화의 경우이다. 이러한 영화들은 보통 사람들이 어려워한다. 당연하다. 자신에게 익숙한 스토리가 아예 없거나, 있더라도 비선형적으로 뒤틀리거나, 종잡을 수 없게 파편화되거나, 해체되어 있기 때문이다.

스토리는 마법이며, 권력이다. 이러한 권력은 신화의 생성에서부터 시작되었다. 스토리는 독자나 관객을 작가의 전능한 손아귀에 옴짝달싹 못하게 옭아매는 수단이다. 우리가 스토리에 순응하여 자신의 의식이 조정되도록 맡겨버릴 때 그 권력은 실현된다.

스토리의 권력 작용에 대한 이러한 문제의식이 대두되기 전에는 스토리가 복잡한 인간관계, 사회 현상, 역사적 흐름 등을 이해하는 핵심적인 뼈대이며 진수이고 고갱이라고 생각했다. 그런데 과연 그럴까? 현대에 이르러 인간의 심리, 무의식, 잠재된 욕망, 그리고 그런 것과 연관되는 수많은 복잡한 환경에 대해 과학적인 분석이 이루어졌고, 다양한 분야의 사회과학의 발달로 사회를 단순한 도식으로 파악될 수 없다는 것이 분명해졌고, 역사의 경우도 다양한 연구 방법에 의해 재미있는 옛이야기식의 스토리텔링은 발을 붙이지 못하게 되었다.

결국 스토리는 핵심의 구성이 아니라, 실제의 다층 다양한 측면을 하나하나 제거하여 앙상한 마른 가지로 만들어버린 것이다. 다시 말해서 스토리는 알짜배기를 구성되는 것이 아니라, 실제의 입체적이고 다층적이고 풍성한 내용물을 가차 없이 삭제와 제거와 왜곡을 통해 인간의 의식에 마법을 거는 것이다.

여기까지는 서론이다. 이 같은 서론을 펼친 것을 우리가 영화를 볼 때 깔끔한 스토리에 현혹되어서는 안 된다는 것을 말하기 위해서이고, 스토리 그 너머 즉 플롯과 내러티브를 보는 안목이 필요하다는 것을 말하기 위함이고, 가장 중요한 것은 스토리가 해체된 영화를 즐길 수 있도록 준비시키기 위함이다. 여기서 '즐긴다'는 것은 스토리 또는 어떤 특정하게 고착된 의미를 추적하려는 부질없는 노력을 접어두고, Motion Picture와 Sound에 맞대면하여 그것을 '체험'하는 감상법을 말한다. 즉 영화를 감상한다는 것은 스토리를 추적하여 '인식'하게 되는 것이 아니라 영화라는 매체를 오감과 정신으로 '체험'하는 것을 의미한다.

인공지능에게 위 이야기를 쭉 들려주면서 이러한 체험을 위해 가장 추천할 만한 영화가 무엇이냐고 묻는다면 똑똑한 인공지능이라면 스웨덴의 영화감독 로이 안데르손의 영화를 보라고 할 것이다.

안데르손 영화는 관객이 아무리 끈질기게 스토리를 추적해도 부질없는 일이 되어 버린다. 그의 영화는 현대 사회, 좀 더 구체적으로는 자본주의 사회의 한계적 상황, 그곳에서 살아가는 인간의 소외와 인간관계의 피폐함을 그려내고 있다. 그의 영화가 담은 내용에 대한 설명은 이것으로 족하다. 더 이상의 말은 오히려 그의 영화를 배반하는 것이 된다. 안데르손 감독은 "관객이 영화를 보는 것이 아니라, 영화가 관객을 보게 만들고 싶다"라고 하였다. 이 말은 그의 작품을 대면하여 관객은 스스로의 체험을 통해 어떤 이해와 깨달음을 얻어야 하며, 이는 오롯이 관객 자신의 몫이라는 뜻일 터이다.

그의 작품에는 없는 것이 많다. 일단 인물에 대한 클로즈업이 없다. 이것은 일반적인 예술영화의 공통된 특징이기도 하다. 카메라는 (아주 드문 경우를 제외하고는) 한 곳에 고정된 채로 절대로 움직임이 없고 줌인이나 줌아웃 혹은 포커스의 이동도 없다. 그의 영화에는 컷(Cut)이 없다. 하나의 씬(Scene)은 하나의 컷으로만 구성된다. 당연히 스토리는 없거나, 있더라도 그것이 중요하지 않다. 그의 작품의 가장 큰 특징은 마치 스웨덴의 여름이 그러하듯 늦은 저녁 시간에도 어스름하게 밝다. 화면은 늘 채도가 낮은 파스텔 톤이고 명암이 깊지 않다. 그렇기에 그의 작품은 단 1분만 보아도 "안데르손 작품이군!"하고 알 수가 있다. 가장 중요한 것은 마치 화가가 화폭에 그림을 그릴 때처럼 완벽한 구도를 가지고 있다. 꼭 필요한 요소만을 화면에 배치하는 미니멀리즘을 구현한다. 보통 원경과 근경에 모두 포커스가 동일하게 유지되는 피사체가 놓이고 그것들 각자는 자신들의 실체를 드러낸다. 그리고 종종 유머러스하다.

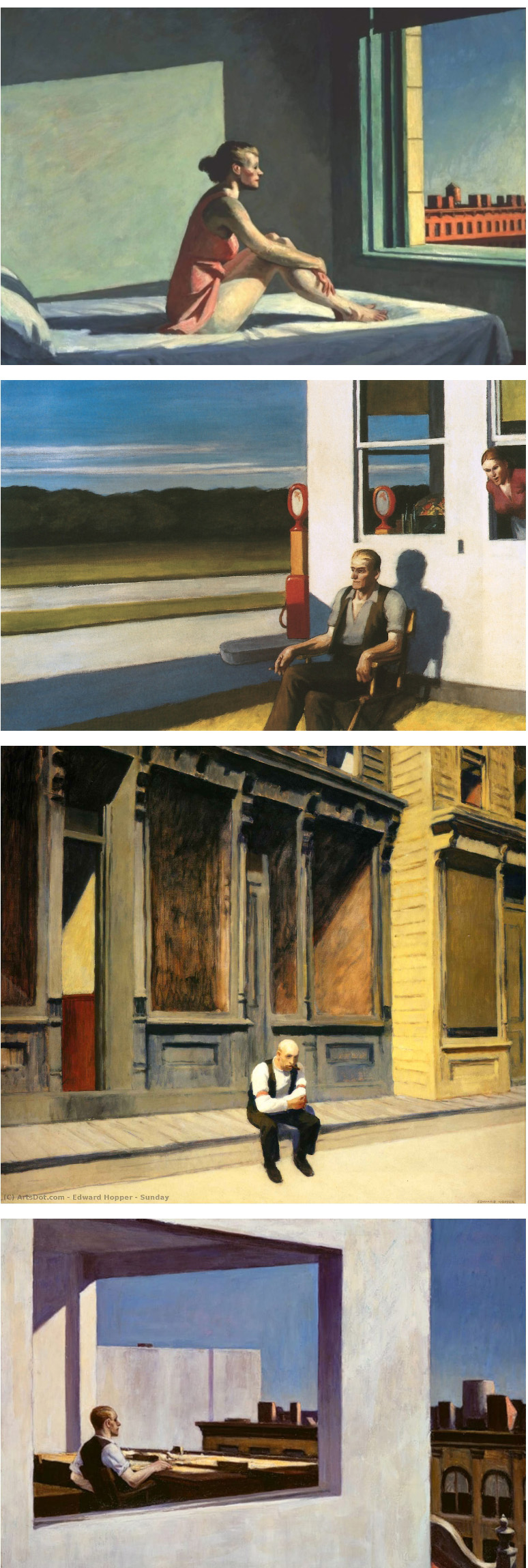

이러한 안데르손의 작품과 가장 유사한 성격을 가진 화가는 단연 미국의 에드워드 호퍼(Edward Hopper)를 들 수가 있을 것이다. 안데르손 감독의 가장 최근작인 그래서 탈스토리를 더욱 극단으로 밀어붙인 <끝없음에 관하여(2019, About Endlessness)>의 몇 개의 씬(Scene)을 그와 유사한 느낌을 주는 호퍼의 작품과 나란히 배치하여 그 맛을 느껴보겠다. 이 영화는 전체가 32개의 씬으로 되어 있고 그렇기에 컷도 32개이다.

그리고 <끝없음에 관하여>의 인상적인 장면들

\

\

그외 에드워드 호퍼의 대표작들

이규성(길목 조합원)

조안나 호그 감독의 영화들을 보았네

조안나 호그 감독의 영화들을 보았네

파나히 감독의 영화를 몽땅 보겠다는 욕심

파나히 감독의 영화를 몽땅 보겠다는 욕심